今からでも知っておきたい!賃貸契約からお引っ越しまでの流れを徹底解説!

公開日:最終更新日:

アパートやマンションなどの賃貸物件を借りる場合、賃貸契約が必要なことは知っている方も多いでしょう。

とはいえ、初めて賃貸物件を借りる方は、「賃貸契約ってなにするの?」「なにが必要?」「初期費用はどのくらいでいつ入金するの?」などわからないことも多いですよね。なかには、「久しぶりのお引っ越しで賃貸契約の流れを忘れちゃった」なんて方もいるかもしれませんね。

そこで今回は、今回は、賃貸契約からお引っ越しまでの流れをわかりやすく解説していきます!

これから賃貸契約を控えている方やお引っ越しを考えている方はぜひ参考にしてみてください。

目次CONTENTS

賃貸契約のおおまかな流れをチェック!

そもそも「賃貸契約ってなに?」という方もいると思います。

賃貸契約をかみ砕いて言うと、「オーナー様に家賃を支払う代わりに、借りる方にお部屋を借す約束をします」というものです。

そして、その内容を示すために「契約書類」があります。

契約書類には、家賃や契約期間、禁止事項などさまざまなルールが記載されています。これはとても重要な内容なのでしっかりと理解しておく必要があります。契約書類の内容については、のちほど詳しく説明していきます。

それでは、賃貸契約の流れについて解説していきましょう!

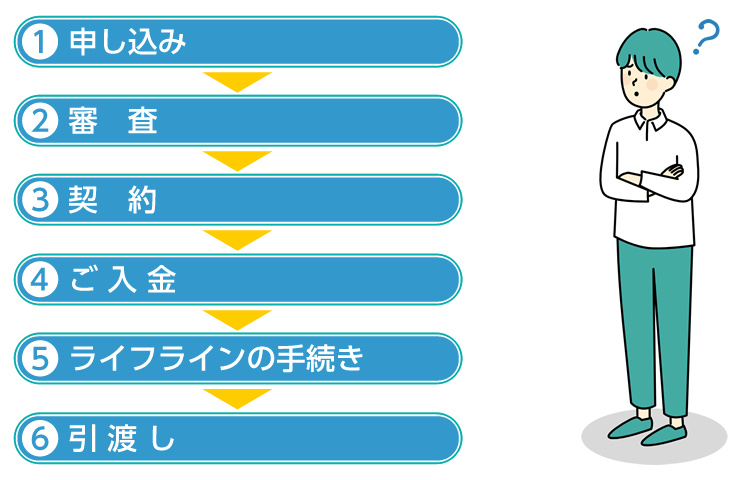

賃貸契約の流れ

①申し込み

気に入ったお部屋が見つかった場合、最初におこなう手続きが「申し込み」です。

申し込みをする際は、申込書の記入・身分証のコピー提出・申込金の支払いなどをおこないます。

申込書には、

- 氏名

- 現住所

- 電話番号

- 生年月日

- 勤務先または学校名

- 連帯保証人または緊急連絡先の内容

などの個人情報の記入が必要となります。申込書はオーナー様も見る書類なので、できる限りキレイに書いたほうが印象がいいですね。

申込書に連帯保証人や緊急連絡先の個人情報も記入するため、あらかじめ聞いておくか、連絡が繋がるようにしておくとスムーズな流れで手続きがおこなえます。

また、申し込む物件や不動産会社によって異なりますが、お部屋を借りる意思表示として、申込金の入金が必要になるケースがあります。

申込金はあくまでも預り金という性質のものですので、問題なく賃貸契約が進んでいけば契約金の一部に充当されされ、何らかの理由で契約できない・契約しないという場合は、全額返金となります。

もう1点、「あれ?申し込み?賃貸契約じゃないの?」という方お客様もよくいらっしゃいますが、気に入ったお部屋に住みたいと思っても、必ずしもそのお部屋に住めるとは限りません。なぜならば、次のステップである「入居審査」で承認がおりないと契約できないからです。

オーナー様からすると自分の大事な物件を貸すわけですから、どんな方が入居希望しているのか、毎月きちんと家賃を支払ってもらえるのか、などの不安な点を解消して契約したいものですよね。これが「入居審査」をおこなう目的です。

申し込み後に入居審査があり、無事審査を通過してはじめて賃貸契約の手続きに進めるということですね。

②入居審査

オーナー様が申込書を確認するだけの審査もありますが、現在では、連帯保証人を立てずに保証会社利用必須の物件が増えているため、オーナー様の審査+保証会社の審査のダブル審査が一般的となってきました。

保証会社の審査は保証会社の種類によって異なりますが、「入居希望者の収入で家賃が支払えるか」「これまで家賃滞納したことがないか」などを中心に調べます。保証会社から本人確認の電話や、保証人または緊急連絡先確認の電話がかかってくる場合もあるので、あらかじめスタッフに聞いておくといいでしょう。

③契約

審査の承認が下りたら、いよいよ賃貸契約です!賃貸契約でおこなうことは、

- 契約金明細書の確認

- 重要事項の説明を受ける

- 東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例の説明を受ける(東京都のみ)

- 賃貸借契約書への署名・捺印 など

物件や不動産会社によって追加の説明事項や別途書類が発生する場合もありますが、上記の内容が一般的です。

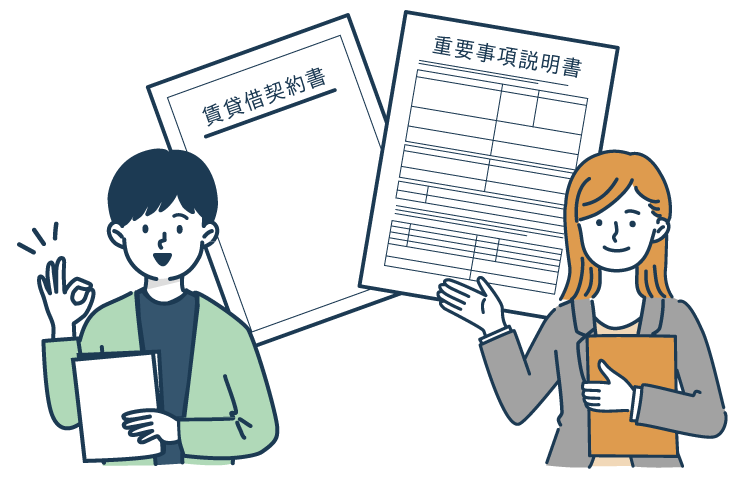

重要事項説明は、賃貸契約のなかでも最重要ポイントなので、のちほどピックアップして解説します。説明を受け、疑問点などが解消できたのちに、重要事項説明書に署名・捺印をおこないます。

なお、東京都にある物件を借りる場合は、重要事項の説明に加えて、「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」についての説明を受ける必要があります。

退去時における原状回復(敷金精算)や、入居中の修繕をめぐるトラブルを未然に防ぐためのガイドライン、入居中の修繕に関する連絡などの説明がありますので、契約内容とあわせてしっかり確認しておきましょう。

こちらも重要事項説明と同様に、内容を十分に理解できたら紛争防止条例に基づく説明書に署名・捺印をおこないます。

そして、ここまで説明した内容をギュッとまとめたものが「賃貸借契約書」です。

すべての説明事項の確認が完了し、問題がなければ、賃貸借契約書への記名・押印をおこない、賃貸契約の手続きは完了となります。

④ご入金

賃貸契約が無事完了したら、次は契約金の入金です。

契約金とは、お部屋を借りる際にかかる初期費用のことです。初期費用の詳細はのちほど詳しく説明します。

契約金を入金するタイミングについてはお客様からよく質問をいただきます。これはケースバイケースで、物件や不動産会社によって多少異なります。

契約が正式に成立するまでの間は、法的には預り金という扱いで、正式な契約金として扱われるのは契約完了後になるため、万が一、「重要事項説明を受ける前に先行して契約金の入金をしたけど、説明に納得がいかずにキャンセルしたい」という場合は、入金した契約金は全額返金されます。

基本的には、賃貸契約が完了したあとに契約金を店頭で現金払い、または振込で入金する流れが多いでしょう。支払い方法や入金期日はあらかじめスタッフに確認しておいたほうが安心ですね。

⑤ライフラインの手続き

賃貸契約が完了したら、お引っ越しの前にライフラインの開通手続きをおこないましょう。ライフラインの手続きについてはのちほど紹介します。

⑥引渡し

賃貸契約、ご入金などすべて完了したら、最後は鍵の引き渡しです。

一般的には契約開始日の前日あたりから鍵を受け取ることが可能となっています。ただし、先に鍵を渡すだけであってお部屋の中に入れるのは、契約開始日からなので十分注意してください。

物件や不動産会社によって多少の違いはありますが、おおよそこのような流れで賃貸契約をおこなっていきます。

物件が決まったら、今後の流れについてあらかじめスタッフに聞いておくといいでしょう。

賃貸契約の初期費用ってなにがあるの?

初めて賃貸物件を借りる方は、賃貸契約する時ってどのくらいの費用がかかるの?と不安になるかもしれませんね。

お部屋を借りる時は、毎月支払う家賃の他にも敷金や礼金、仲介手数料などが必要になります。これらをまとめたものがいわゆる「初期費用」と呼ばれるものです。

ここからは、初期費用について詳しく解説していきましょう!

敷金

敷金とは、退去する際にお部屋の原状回復で使用する費用を、賃貸契約時にあらかじめ預けておくお金です。そのため、基本的には原状回復費用を差し引いた金額が退去時に戻ってきます。敷金の目安は賃料の1ヶ月分ですが、新築物件の場合は2ヶ月分というケースも多いので注意しましょう。

また、ペットを飼われる場合は原状回復費用が高くなりがちなため、3ヶ月分ということもあります。なかには、あらかじめ特約で「敷金は全額償却します」と書かれているケースもあるので、しっかり確認しておきましょう。

礼金

礼金とは、お部屋を借りるお礼としてオーナー様に支払うお金のことです。敷金と礼金に関しては、地域によって内容や名称が異なることがありますが、首都圏の場合は、敷金と同様に礼金も賃料の1ヶ月分が目安となっています。

しかし、礼金は退去時に戻ってくるわけではありません。そのため最近では、礼金ゼロという物件が増えており、人気が高い傾向にあります。初めての一人暮らしや同棲など、初期費用をおさえたい方にはピッタリです!

日割り家賃・翌月分の家賃

賃貸契約では基本的に家賃は前家賃制です。契約開始日からの家賃を日割り計算し、翌月分の家賃も賃貸契約時に入金する必要があります。例えば…4月15日から契約開始の場合、4月15日からの日割り家賃+5月分の家賃を入金ということです。

入居時期が中旬の場合は、初期費用で1.5ヶ月分の前家賃をまとめて支払う必要があるので、初期費用をおさえたい方は入居するタイミングに注意しましょう。

仲介手数料

仲介手数料とは、お部屋の内見や賃貸契約の手続きをした不動産会社に支払うお金です。こちらもおおよそ賃料の1ヶ月分+消費税が一般的となっています。

火災保険料

火災保険は、万が一の火災や水漏れなどのトラブルに備えて加入する家財の保険です。安心した生活を送るためにも火災保険には必ず加入しましょう。一人暮らしの場合は2万円前後、二人以上の場合は2.5万円前後の保険料が目安となっています。

保証料

近年は、連帯保証人不要で保証会社必須の物件が増えています。おおよそ賃料の0.5か月分ほどの保証料はかかってしまいますが、連帯保証人を用意する必要がなくなるメリットがあります。

一般的に連帯保証人は親御さんになっていただくケースが多いですが、すでに退職している場合は連帯保証人になれないこともあります。その場合は、社会人であれば兄弟や親戚などの親族になっていただく流れがほとんどです。保証人をお願いする手間を考えると保証会社に加入するほうが簡単かもしれませんね。

鍵交換代

賃貸物件では入居時に鍵交換をする方がほとんどです。安全のために鍵交換はおこなっておいたほうがいいですね。鍵のタイプによって金額は変わりますが、費用は1万5千円から2万円ほどで交換可能です。

消毒殺菌代

入居前に専門業者がお部屋の隅々まで消毒殺菌します。消毒殺菌は入居途中におこなう場合、家具にビニールをかけたりと大変な作業になってしまうので、入居前におこなうことをおすすめします。消毒殺菌の費用は1万5千円から2万円ほどです。

24時間安心サポート代

「夜遅い時間に鍵を失くしてしまったけど、管理会社が営業終了していて電話がつながらない」など、緊急時に対応してくれるサービスです。費用は1万5千円から2万円ほどで、契約期間と同じ2年間となっているケースが多いです。万が一の際に相談できる窓口があるとより安心して暮らせますね。

地域や物件によって初期費用の名称・内容は異なりますが、上記のようなものがよくある初期費用です。

これらを踏まえると、初期費用の総額は、家賃のおおよそ5ヶ月分くらいをイメージしておくと安心です。各項目でわからないことがあれば、賃貸契約をおこなう前に必ず確認しておきましょう。

重要事項説明書の内容をきちんと確認しよう!よくあるトラブルは?

賃貸契約は不動産の専門用語が多く、内容を理解するのはなかなか難しいですよね。とはいえ、契約内容をしっかり確認しておかないと、入居してから「こんなの知らなかった」ということになりかねません。

特に重要事項説明書には、物件の詳細やお部屋の設備状況、契約期間や更新・解約に関することなど、重要なことがたくさん記載されています。

そのため、重要事項説明は、賃貸契約より前に宅建取引士が契約者等に対面で説明しなければならず、書面に記載・交付することが法律で義務付けられています。

些細なことでも分からないことがあれば、必ず宅地建物取引士に確認するようにしましょう。そうすることで、入居してからのトラブルを未然に防ぐことに繋がります。

また、遠方に住んでいる方や賃貸契約のために再度不動産会社に来店することが難しい方には、オンラインで重要事項説明を受けることができる「IT重説」がおすすめです。

重要事項説明書のポイント

①設備の状況に関する事項

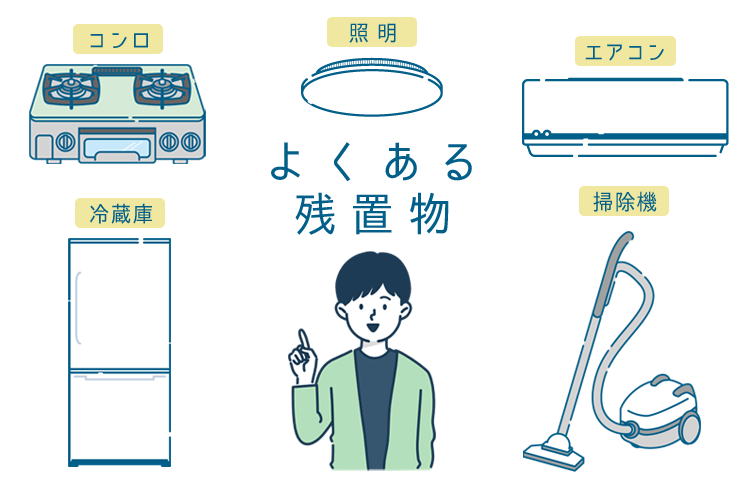

設備に関する事項については、お部屋の中にあるエアコンやガスコンロなどの設備の有無を記載しています。

設備が「残置物」と記載されている場合は、前の入居者が置いていったものであり、設備ではないことを表します。そのまま使用することも可能ですが、故障した際の修理費用は自己負担になるので注意が必要です。

もともと設備として付いているものは、その設備に不具合や故障があった際、オーナー様負担で修理してもらうことができます。反対に、残置物など設備でないものは、自己負担で修理しなければなりません。

②契約更新に関する事項

契約更新に関する事項は、更新の時にかかる費用や期間などが記載されています。更新料はおおよそ賃料の1か月分であることが多いですが、地域によってさまざまです。

また、更新時に更新事務手数料がかかるケースも多いので、知らなかったということがないようにしっかりと確認しておきましょう。

③契約解除に関する事項

契約解除に関する事項は、契約を解除する時は何か月前に予告しなければいけないことや、途中解約の時に違約金などがあればここに記載されます。

解約予告は、退去する1ヶ月前が一般的ですが、物件によっては2~3ヶ月前の場合もあるので必ずチェックしましょう。

④特約事項、退去時の敷金精算に関する事項

特約事項や退去時の敷金精算に関する事項は、特別な約束や敷金の取り扱いについて記載されています。この点が賃貸契約では一番トラブルになりやすい内容です。たとえば、特約事項に「設備の修繕はすべて入居者がおこなう」のような入居者に不利な内容がないか必ず確認しましょう。

また入居者は、故意または過失によってお部屋を汚してしまった、設備を壊してしまったといった場合、退去する際に修繕する必要があります。しかし、入居する前からあった傷や汚れの修繕費用を請求されてしまうトラブルは後を絶ちません。そのため、入居してすぐに室内に傷や汚れがないか確認し、あった場合は日付入りの写真を撮っておくなどのトラブル対策をおこないましょう。

よくあるトラブル

エアコンのトラブル

内覧した時はエアコンが付いていたのに、入居したらエアコンがなくなっていた。重要事項説明書を確認してみると、エアコンは前の入居者が設置したもので、設備になかった。

解約のトラブル

次のお引っ越し先が決まったので解約しようと思ったら、解約予告が2ヶ月前だった。引っ越しが完了していても、解約予告をした日から2ヶ月分の家賃は払わなければならず、余分な家賃がかかってしまった。

賃貸契約で準備しておきたいもの

賃貸契約の流れについてざっくりと理解できたでしょうか。

ここからは賃貸契約をする前にあらかじめ準備しておきたいものを紹介していきます!

契約者・入居者全員分の住民票

賃貸契約をする物件に入居される方全員分の、発行から3ヶ月以内の住民票が必要になります。住民票は、現在の住まいの市区町村で入手することができます。

現在学生で一人暮らしをしている方が社会人を機にお引っ越しをする場合、住民票を動かしていないことが多いため、ご実家の市区町村で入手する必要があります。

遠方にご実家がある場合は、ご家族に郵送してもらうなど、あらかじめ入手しておくとスムーズな流れで手続きできます。

連帯保証人の印鑑証明書

連帯保証人を立てる場合は、賃貸借契約書または連帯保証人同意書に連帯保証人の署名・捺印が必要になります。また、連帯保証人の場合は実印で捺印しなければならず、発行から3ヶ月以内の印鑑証明書を提出する必要があります。

契約書類の郵送をスムーズな流れでおこなうためにも、あらかじめ入手しておくように連帯保証人へ伝えておきましょう。

収入証明書のコピー

保証会社を利用する場合は、審査のために収入証明書のコピーが必要になるケースがほとんどです。あらかじめ源泉徴収書または直近3ヶ月分の給料明細書を用意しておきましょう。

自営業の方

直近年の確定申告書か納税証明書のコピーを代替にしましょう。

新社会人や転職予定の方

内定通知書や労働条件通知書のコピーを代替にしましょう。

申し込みの時には、申込書の記入と身分証明書のコピーのみと必要なものは少なめですが、賃貸契約をする時にはさまざまな書類を準備する必要があります。

あらかじめ何が必要になるのかスタッフに確認し、なるべく早めに準備しておくことが、賃貸契約をスムーズな流れでおこなうポイントです。

賃貸契約が完了したら、お引っ越しに向けて各種手続きをしよう!

無事、賃貸契約が完了したら、お引っ越しに必要な手続きをしていきましょう。

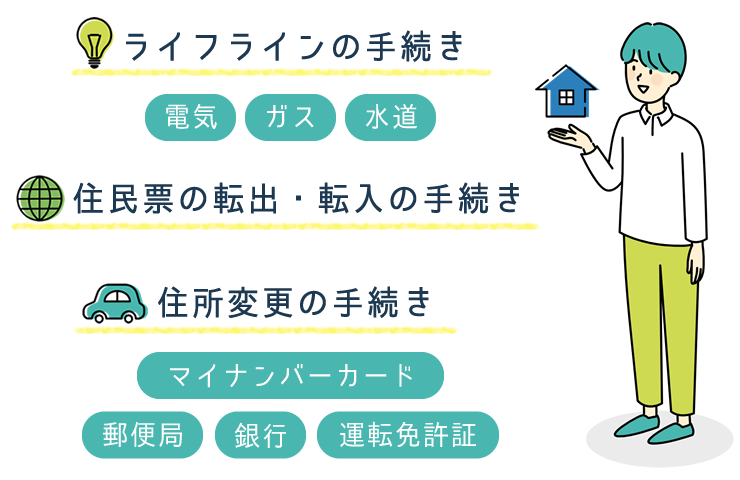

電気・ガス・水道などライフラインの手続き

電気と水道に関しては、電話1本で当日開通することも可能ですが、ライフラインの電話回線は非常に混み合っているので電話が繋がりにくい傾向があります。そのため、遅くてもお引っ越し日の1週間前には手続きしておきましょう。最近では、WEBによる回線手続きも可能なので、日中忙しくて電話での連絡が難しい方にはピッタリですね。

また、ガスの開栓は必ず立ち合いが必要になります。スムーズに利用するためにも、お引っ越し日の1週間前には開栓時間の予約をしておきましょう。あわせて、現在、賃貸物件に住んでいる方は閉栓手続きも忘れないようにおこないましょう。

住民票の転出・転入の手続き

お引っ越しをする前に、現在住民票のある市区町村役所(市役所・区役所・町村役場)で転出届を提出してください。

転出届を提出すると転出証明書が発行されるので、お引っ越し後14日以内に新住所の市区町村役所(市役所・区役所・町村役場)で転入手続きをしましょう。

マイナンバーカード・郵便局・銀行・運転免許証等の住所変更

お引っ越しが完了したら、郵便局や銀行などの住所変更をおこないましょう。

最近ではWEBから住所変更できるものも多いですが、マイナンバーカードの住所変更は新住所の市区町村役所(市役所・区役所・町村役場)、運転免許証の住所変更は免許センターか警察署にて手続きが必要です。

また、クレジットカードや生命保険などの住所変更も必要となります。住所変更が必要なものは書き出しておくといいでしょう。

賃貸契約からお引っ越しまでの流れを理解したら、さっそくお部屋探しを始めましょう!

いかがでしたか?賃貸契約からお引っ越しまでの流れをイメージできたでしょうか。

さまざまな思い違いがないように、賃貸契約の内容や流れをしっかりと理解しておくことが大切です。事前情報の収集ができたら、さっそく具体的にお部屋探しをはじめてみましょう!

ハウス・トゥ・ハウスは、東京都北部と埼玉県南部に特化した地域密着型の不動産会社です。お部屋探しで不安なことや賃貸契約の流れで分からないことがあれば、ハウス・トゥ・ハウスにすべてお任せください。

お客様のご来店を心よりお待ちしております!